[산업연구원 김응상 팀장 기고] 태양광 시장에서 모듈 가격이 낮아짐에 따라 시장의 경쟁률이 높아지고 있고, 규모를 키우기 위해 해외로 시선을 돌리고 있지만 국내에 설치돼 있는 태양광 ESS 환경과는 상이한 경우가 많아 맞춤형 현지 시장 파악을 통해 국내 기업들의 활로를 모색하는 것이 중요하다.

|

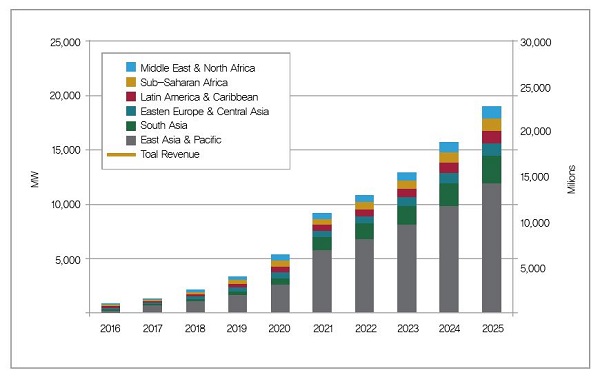

국제금융공사(IFC)와 세계은행이 관리하는 에너지 부문 관리 지원 프로그램이 ‘Energy Storage Trends and Opportunities in Emerging Markets’ 보고서에서 조사한 바로는 2016년 전 세계적으로 78GW의 태양광 및 풍력발전이 설 치됐고, 향후 5년간 378.1GW가 추가로 설치될 것이라고 밝히고 있다.

향후 10년간 에너지 저장 용량의 연간 성장률이 매년 40%를 초과할 것으로 예상되고, 또 이 중 80%를 저탄소 전력 수요를 충족해야 할 필요가 있는 개발 도상국이 차지할 것이라고 예상했다. 추가로 설치될 ESS 용량 중 60%에 달하는 용량을 동남아시아에서 사용할 것이라고 예측했다. 왜 동남아에서는 이렇게 많은 ESS를 필요로 할지에 대한 의문이 뒤따른다.

동남아시아의 태양광 ESS 보급 확산 환경 동남아의 전력 실태는 급격하게 증가하는 전력 수요를 공급이 충족하지 못하고 있다. 아직 저개발 지역이 많아 발전과 송전 설비의 확충이 제대로 되어있지 않고, 섬 지역이 많은 탓에 기존에 존재하는 디젤발전기에 전력수급을 의존하는 형태이다.

하지만 정부에서 신재생에너지와 연계한 소규모 신전력시스템을 선호하는 추세이다. 이미 동남아에 인지도가 높은 미국, 유럽, 일본, 중국 등이 우위를 점하고 있지만, 꾸준히 증가하는 수요가 한동안 지속될 전망이므로 한국 기업도 활로를 충분히 모색할 수 있다. 정부와 지자체, 아시아개발은행(ADB : Asian Development Bank), 세계은행 등과 연계해 세계적인 경쟁력을 가진 국내기술을 수출하는 방법이 좋을 것으로 전망된다.

![[PV·ESS리더스클럽 19] 엔라이튼 이영호 대표, “새로운 시대 맞이하는 재생에너지… 태양광 구독으로 연다”](/news/thumbnail/202507/66464_76331_3026_v150.jpg)

![[Fact Sheet] 국내 제조업계, “AI 기반 로봇 자동화 확대” 기대](/news/thumbnail/202507/66466_76339_139_v150.jpg)