[솔라투데이 박관희 기자] 신재생에너지에 대한 보수적 가치에 머물러 있고, 무역에서도 고립주의로 회귀하겠다는 미국 대통령 후보 트럼프가 당선되면서 태양광 업계의 고심이 깊어지는 가운데, G2 중 나머지 한 곳인 중국마저 한국산 폴리실리콘에 대한 경계 움직임이 포착돼 국내 태양광 업계의 피해가 현실화 되는 건 아닌지 우려가 확산되는 모양이다. 중국 상무부의 발표와 이를 둘러싼 쟁점은 무엇인지 살펴봤다.

.jpg) | ||

2014년 이후 중국에서 수입시장 1위 ‘한국산’

이번 상무부의 발표는 중국기업들이 한국산 폴리실리콘(Solar-Grade Polysilicon)에 대한 반덤핑 재조사를 신청해 전격적으로 이뤄진 것이다. 이들 중국기업들이 주장하는 한국산의 덤핑 마진은 33.68%이고, 반덤핑 행위 조사기간은 2015년 1월부터 12월까지 국내 기업이 중국에 수출한 폴리실리콘이다.

폴리실리콘의 경우 과거 CPU 기판에 활용되었고, 신기후체제 등 정책적 지원에 힘입어 신재생에너지가 각광받게 되자 전체 30% 정도가 태양전지 기판용으로 사용되고 있다. 현재 신재생에너지를 성장 동력으로 삼고 있는 우리나라뿐만 아니라 많은 국가들이 폴리실리콘 원재료 개발에 나서고 있는 상태다. 태양전지에서 빛에너지를 전기에너지로 전환시키는 역할을 하고 있는 폴리실리콘은 작은 실리콘 결정체 물질로, 일반 실리콘에 비해 발수성이나 내화성, 산화 안정성, 저온 안정성, 가스 투과성 등이 뛰어나다는 장점이 있다.

.JPG) | ||

| ▲ 중국 폴리실리콘 수입 상위국 TOP5 | ||

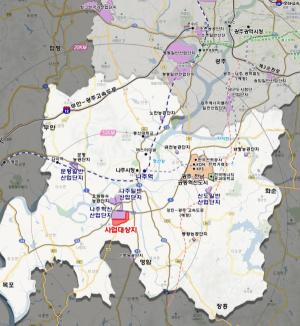

과거에도 그랬지만 중국내 한국산 폴리실리콘의 수입량은 꾸준히 증가하고 있는 상황이고, 또 폴리실리콘 수입 시장에서 보면 한국산이 가장 큰 비중을 차지하고 있기도 하다. 중국 폴리실리콘 시장은 2010년 수입의존도가 95%로 정점을 찍고 2011년경 43% 정도로 떨어진 바 있다. 우리나라와 미국, 대만과 독일 등에서 수입하는 비중이 높아 현재도 이와 관련한 대외무역에서 만성 적자를 보이고 있다.

한편으로 시장에서도 수입산에 대한 선호가 확고하기 때문에 중국 입장에서는 이 문제를 방관할 수 없었던 것으로 보인다. 때문에 중국 정부는 형식상으로는 중국기업들의 요청에 의한 것이지만 자국 기업들의 성장에 걸림돌이 되고 있는 한국산 폴리실리콘 수입물량에 대한 조치가 다시 필요하다고 판단한 것으로 해석된다.

국내 폴리실리콘에 대한 반덤핑 조사는 이미 지난 2011년 7월부터 2012년 6월 30일까지 진행된 바 있고, 당시 신청기업과 이번 신청기업 역시 동일하다. 당대 반덤핑 조사 이후 2014년 1월부터 한국산 제품에 2.4~48.7% 가량의 덤핑 관세가 부과되고 있다.

관세 부과에 따른 영향 분석 및 대응 마련 요구

반덤핑 조사는 중국의 반독점 조례에 근거한다. 조례에서는 덤핑 상품이 2개 이상의 국가나 지역에서 수입된 경우, 각 국가의 덤핑 폭이 2%를 초과하고 수입량 규모가 일정 수준 이상인 경우로 한정하는 데, 조사 착수라는 말은 곧 조례에 근거해 정당성을 확보한 경우라고 할 수 있다.

.JPG) | ||

| ▲ 덤핑 마진의 추산표 | ||

코트라 상하이 무역관 관계자는 “지난 조사에서는 미국이 포함됐던 반면, 이번에는 한국 기업만을 대상으로 진행한다”며, “2014년 이후 중국 폴리실리콘 수입 시장에서 점유율 1위를 지키고 있는 우리 업계에 대한 경계의 움직임으로 보이며, 관련 국내기업들은 향후 미칠 영향에 대한 분석과 대응 마련이 필요하다”고 밝혔다.

반덤핑 판단에 중요한 기준이 되는 것은 상품단가로, 덤핑마진의 추산표를 통해 확인할 수 있다.

한편, 코트라 관계자는 “예년과 비교해볼 때 이번 조사기간 역시 1년 정도로 잡을 경우 반덤핑 관세 부과 여부는 2017년 말에서 2018년 초에 나올 가능성이 높다”고 전망했다.

(출처 : 코트라 글로벌윈도)

솔라투데이 박관희 기자(editor@infothe.com)

<저작권자 : 솔라투데이 (http://www.solartodaymag.com/) 무단전재-재배포금지>

저작권자 © 인더스트리뉴스 무단전재 및 재배포 금지

![[이슈읽기] '30일이 300일 같다'...이재명 대통령 '풀 악셀' 한달 평가는?](/news/thumbnail/202507/66518_76421_467_v150.jpg)