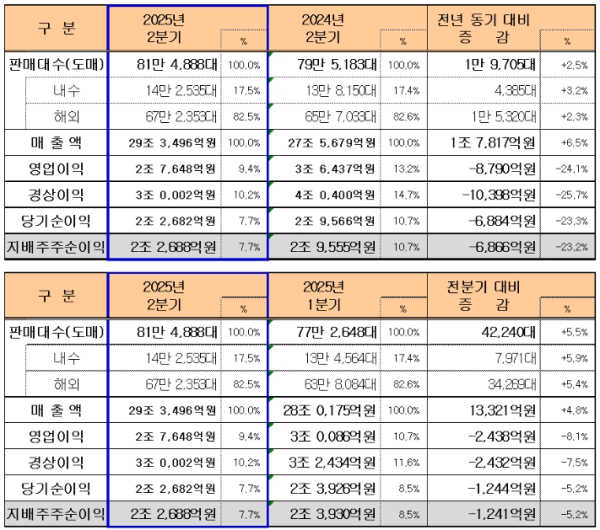

[인더스트리뉴스 서영길 기자] 기아가 2분기에 역대 분기 최대 매출을 기록했지만 미국 트럼프발(發) 관세 인상 여파로 영업이익과 순이익은 전년 동기 대비 대폭 감소한 것으로 나타났다.

기아는 연결재무제표 기준 2분기 영업이익 2조7648억원으로 전년 동기 대비 24.1% 감소했다고 25일 공시했다.

같은 기간 매출은 29조3496억원으로 6.5% 증가했다. 이는 분기 기준 최대 매출이다. 당기순이익은 2조2682억원으로 23.3% 줄었다.

상반기(1~2분기) 누적 영업이익은 5조7734억원으로 전년 동기 대비 18.3% 감소했다.

같은 기간 누적 매출은 57조3671억원으로 6.7% 늘었다. 누적 순이익은 4조6608억원으로 19.2% 감소했다.

2분기 영업이익률은 9.4%로 지난해 같은 기간 13.22%에서 대폭 줄었다.

기아는 2분기 영업이익에 대해 “주요 시장 판매 확대와 상품 부가가치 향상, 우호적인 환율효과 등의 긍정 요인에도 불구하고, 4월부터 본격 발효된 미국 관세와 주요 시장 경쟁 확대로 인한 인센티브 증가 등으로 전년 동기보다 감소했다”고 말했다.

2분기 매출 증가는 국내, 미국, 유럽 등 주요 시장 하이브리드, 전기차 판매 확대와 고부가가치 차량 판매 지속에 따른 대당 판매가격(ASP) 상승, 우호적인 환율 효과가 이어진 영향이 크게 작용했다.

2분기 글로벌 판매량은 전년 동기 대비 2.5% 증가한 81만4888대를 기록했다. 국내에서 14만2535대, 해외에서 67만2353대를 팔았다.

국내 판매는 지난해 K3 단산 영향에도 불구하고, 올해 2분기부터 본격 판매를 시작한 소형 픽업 타스만, EV4 등의 신차 효과로 인해 전년 대비 3.2% 증가했다.

해외는 EV3의 선전에도 불구하고 모델 노후화 등의 영향으로 서유럽 판매가 다소 감소했지만, 지난해 출시된 카니발 하이브리드와 K4의 호조로 4.1% 성장한 미국, 연초 출시된 시로스 효과로 9.5% 성장한 인도 등 주요 권역의 견조한 실적에 힘입어 전체 판매는 전년 대비 2.3% 증가했다.

2분기 친환경차 판매는 미국에서 하이브리드, 서유럽에서 전기차 수요 확대를 바탕으로 전년 대비 14.0% 증가한 18만5000대를 기록했다.

전체 판매 중 친환경차 판매 비중도 전년 대비 2.0%p(포인트) 상승한 23.4%를 달성했다.

유형별로는 ▲하이브리드 11만1000대(전년 동기 대비 23.9%↑) ▲플러그인 하이브리드 1만6000대(16.8%↓) ▲전기차 5만9000대(8.3%↑) 판매됐다.

주요 시장별 친환경차 판매 비중은 각각 ▲국내 46.5% ▲서유럽 42.9% ▲미국 16.9% 등이다.

기아는 “미국 관세 발효로 손익 영향이 있었으나 주요 시장 볼륨 성장, 고부가가치 차량 중심 ASP 상승 및 우호적인 환율 효과로 견조한 수익성 펀더멘털을 유지할 수 있었다”고 설명했다.

다만 3분기 이후와 관련해 기아는 관세 등 글로벌 통상 환경의 불확실성에 따른 실물 경제 침체 우려와 지정학적 리스크 확대, 소비자의 구매 심리 위축 등 어려운 경영환경이 이어질 것으로 전망했다.

이러한 경영 환경을 극복하기 위해 국내 시장에서 스포티지, 쏘렌토, 카니발 등 하이브리드를 활용한 판매 확대를 지속 추진하고, 하반기 EV5, PV5 신차 출시를 통한 전기차 풀라인업 구축을 통해 판매 모멘텀을 이어나가기로 했다.

미국에서는 유연 생산 운영을 통해 시장 수요 및 규제 변화에 탄력적으로 대응하는 한편, 스포티지, 쏘렌토, 카니발 등 볼륨 RV 차종의 하이브리드 공급 확대를 통해 수익성을 지속 제고할 방침이다.

유럽에서는 3분기 출시 예정인 EV4를 비롯해 유럽 시장에서 EV3, EV5, PV5 등 전기차 중심의 판매 확대에 주력해 판매 경쟁이 심화되고 있는 전기차 시장에서 전동화 선도 브랜드 이미지를 강화할 예정이다.

인도에서는 이달 현지전략형 전기차 카렌스 클라비스 EV출시를 통해 전동화 브랜드 입지 구축에 박차를 가하는 한편, 딜러 네트워크를 확대하고 30만대 판매 체제를 공고히한다는 계획이다.

기아는 하반기 경쟁 심화, 경기 침체에 따른 도전적인 시장 전망 속에서도 ▲EV2, EV3, EV4, EV5 등 대중화 EV 풀라인업 완성 ▲텔루라이드, 셀토스 등 신규 하이브리드 라인업 추가 ▲PBV, 픽업 등 신규 세그먼트 진출과 같은 지속적인 성장 전략을 통해 시장지배력을 확대해 나갈 방침이다.