[인더스트리뉴스 조창현 기자] 우리가 주로 사용하는 클라우드, SNS, 미디어 플랫폼에서 과도한 개인정보 수집으로 개인정보 유출 피해가 발생하고 있다. 특히 최근 주목받는 대형 인공지능 모델에서는 해당 문제가 더 쉽게 발생한다. 스스로를 지키기 위해 빅데이터·AI 등 가파른 기술 발전 속에서 우리는 개인정보 보호 문제를 고민해봐야 한다.

구글, 애플, MS 등 클라우드 서비스 운영 기업들은 다양한 기능을 사용자에게 제공한다. 기능들은 AI 등 첨단기술에 기반한다. 대표적인 기술로 개인 취향에 맞는 동영상 콘텐츠나 상품을 추천하는 ‘개인화 추천 시스템 기술’, 사진을 인물 별로 분류해주는 ‘안면 인식 기술’ 등이 있다.

첨단기술 바탕 서비스는 사용자정보를 대량 수집해 인공지능 알고리즘 정확도 및 성능을 개선한다. 이 과정에서 다량의 개인정보가 서비스 제공 기업 내 데이터 센터로 전송되고, 민감한 정보나 파일까지 저장돼 개인정보 유출 문제가 발생하기도 한다. 또한 대화형 인공지능 모델에 특정 단어 언급 시 사용자 개인정보 등을 유출하는 경우도 존재한다.

업계에서는 개인정보 유출 문제 해결을 위해 ‘차등 프라이버시’ 기술에 주목하고 있다. 이 기술은 인공지능 머신러닝에 사용하는 그라디언트(gradient)에 잡음을 섞어 개인정보가 제3자에게 노출되지 않도록 보호하는 기법으로 AI모델로부터 발생하는 개인정보 유출 방어에 유리하다.

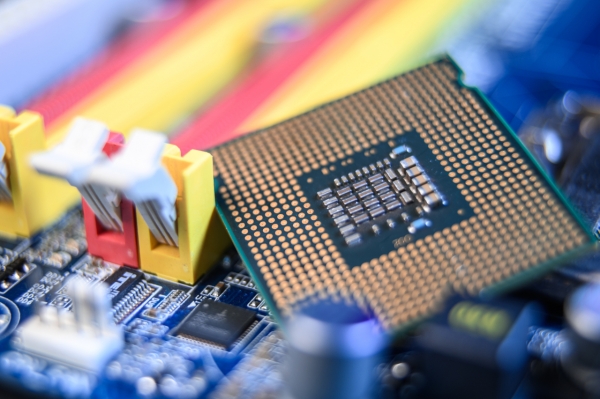

카이스트(총장 이광형) 전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 세계 최초로 ‘차등 프라이버시 기술을 적용한 인공지능 반도체’를 개발했다고 지난 8월 19일 밝혔다.

연구팀은 차등 프라이버시 기술 적용 시 발생하는 성능 병목 구간을 분석, 해당 기술이 적용해도 성능을 높일 수 있는 ‘차등 프라이버시 머신러닝을 위한 인공지능 반도체 칩’을 개발했다. 해당 반도체는 외적 기반 연산기, 덧셈기 트리 기반 후처리 연산기 등으로 구성된다.

이번 연구는 차등 프라이버시 인공지능 기술을 대중화 및 AI 기반 서비스 이용자 개인정보 보호에 기여할 것으로 예상된다.

한편, KAIST 전기및전자공학부 박범식·황랑기 연구원이 공동 제1 저자, 윤동호·최윤혁 연구원이 공동 저자로 참여한 본 연구는 오는 10월 미국 시카고에서 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 국제 학술대회 ‘55th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture’서 발표 예정이다.

- 카이스트, AI 기반 ‘약물 가상 스크리닝 기술’ 통해 항암 치료제 개발 성공

- 카이스트·DGIST·성균관대 공동연구팀, 사물인터넷 보안·인증 관련 원천기술 확보

- 카이스트, 인공지능 반도체 생태계 선도… 전 세계 ‘대학 1위’

- 무한대 화소 수준의 초고해상도 AR‧VR 디스플레이 기술 나왔다

- KAIST, 수천만 개 대규모 IoT 동시 통신 기술 최초 개발

- 카이스트, 신속·정확한 인간 친화적 ‘AI 가속칩’ 개발

- 과기정통부, 공공분야서 ‘국산 AI반도체 활용’ 촉구

- KAIST 최초의 마이크로 디그리, 데이터사이언스 대학원 ‘기초 기계학습’ 개설

- KAIST, 딥러닝 서비스 구축 비용 최소화한 데이터 정제 기술 개발

- KAIST, 리튬이차전지 음극 전자전도도 퇴화 나노스케일에서 영상화 성공