[인더스트리뉴스 서영길 기자] 고려대학교(총장 김동원)는 본교 화공생명공학과 조진한 교수 연구팀이 복잡한 나노입자 대신 간단한 은 이온 공정만으로 리튬 금속 배터리의 수명과 안정성을 높이는 초박막 코팅 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.

연구팀은 이를 통해 차세대 고에너지 배터리의 상용화를 한층 앞당겼다.

이번 연구 성과는 에너지 저장 분야의 세계적인 학술지 ‘Advanced Materials(IF=26.8)’ 온라인에 지난 9월 13일 게재됐으며, 표지 논문으로 선정됐다.

리튬 금속은 에너지를 많이 저장할 수 있고 전압 손실이 적어 차세대 고에너지 배터리의 핵심 소재로 주목받고 있다.

하지만 충·방전 과정에서 덴드라이트가 자라면 내부 단락이나 폭발 위험이 발생하고, 배터리의 수명과 효율이 급격히 떨어지는 문제가 있어 왔다. 이에 리튬이 균일하게 쌓이도록 보호막을 형성하는 기술이 필요했다.

덴드라이트는 충·방전 과정에서 리튬 금속이 나뭇가지 모양으로 자라나는 현상을 일컫는다.

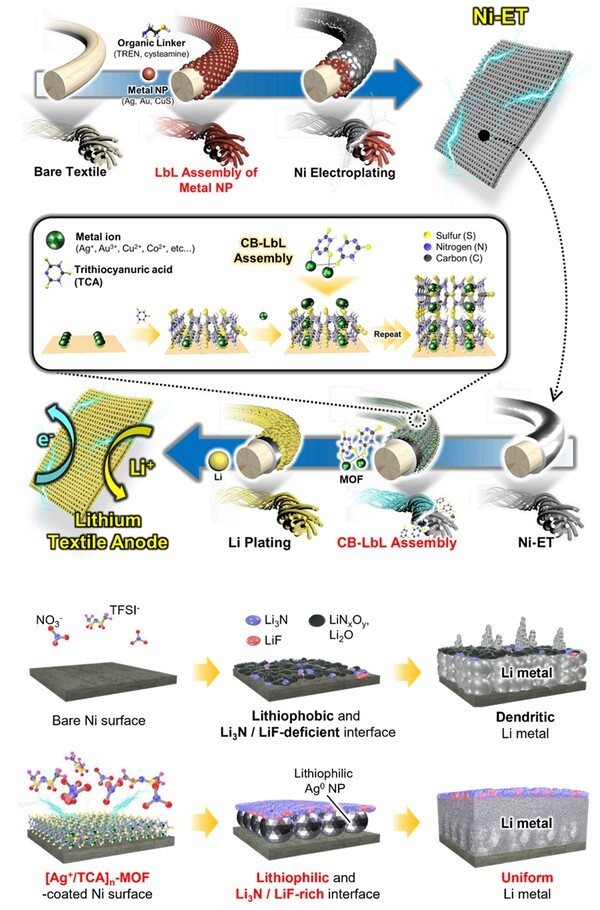

이를 위해 조진한 교수 연구팀은 은 이온과 트리티오시아누르산(TCA)을 번갈아 쌓는 배위결합 기반 층상자기조립(CB-LbL) 공정을 활용했다.

배위결합은 금속 이온이 유기 분자와 결합해 안정적인 화학 구조를 이루는 결합 형태다.

이 과정을 통해 니켈로 도금된 섬유형 전극 지지체 위에 40 나노미터(nm) 이하 두께의 초박막 금속-유기 골격체(MOF)를 균일하게 형성했다. 해당 공정은 용액만을 이용한 상온 상압 방식으로, 별도의 나노입자 합성이나 고온 열처리 과정이 필요하지 않다고 연구팀은 설명했다.

배터리 작동 과정에서 MOF 내부의 은 이온은 자연스럽게 은 나노입자로 변하며 리튬이 고르게 쌓이도록 돕는다는 게 연구팀의 설명이다.

동시에 TCA 성분은 안정적인 보호막을 형성해 장시간 사용해도 전극이 손상되지 않도록 한다. 이로써 덴드라이트 생성을 억제하면서도 충·방전 효율을 유지할 수 있다.

연구팀이 개발한 전극을 적용한 리튬 금속 배터리는 2000시간 이상 안정적으로 구동됐으며, 일반 양극을 사용한 전지에서도 1300회 이상 충·방전 후 96% 이상의 용량을 유지했다.

아울러 실제 상용화 수준의 조건에서도 높은 효율을 보여 차세대 금속 배터리의 수명 연장 가능성을 입증했다.

조진한 교수는 “이번 연구는 복잡한 합성 과정을 거치지 않고, 은 이온만으로 리튬 전극의 계면을 정밀하게 제어할 수 있음을 보여준 성과”라며 “향후 리튬뿐 아니라 나트륨·아연 등 다양한 금속 전지로도 확장 가능한 기술 플랫폼으로 발전할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 도약과제 및 미래유망융합기술파이오니어 과제 지원을 받아 수행됐다.

- 고려대, 2학기 ‘천원의 아침밥’ 개시…“학생들에게 든든한 한 끼 지원”

- “하버드·스탠퍼드도 온다”…고려대, 글로벌 보건·안전 세미나 주최

- 고려대 정치외교학과, 창립 80주년 '제1회 국제학술대회' 개최… 기후위기와 민주주의 논한다

- 고려대, 리튬-황 배터리 내부 반응 실시간 관측…“첨가제 역할 다각적 규명”

- 고려대, 상온서 발생하는 ‘실리콘계 음극 열화’ 메커니즘 규명

- 고려대 “국회 보안점검 TF 명단 유출, 비공개 자료 아냐…사건 과도하게 부풀려져”

- “뇌처럼 학습하는 반도체가 현실로”…고려대, 수소결합 인공시냅스 개발

- 고려대, KIST와 얼려 굳힌 ‘하이드로젤’로 세포외 소포체 간편분리 기술 개발

- 고려대‧QS, 아‧태 고등교육 서밋 개최…"세계 대학 총장 한 자리에"