[인더스트리뉴스 서영길 기자] 고려대학교(총장 김동원)는 본교 의과대학 대학원 의과학과 겸 의학과(융합의학교실) 최낙원 교수와 공과대학 화공생명공학과 봉기완 교수가 한국과학기술연구원(KIST, 원장 오상록) 강지윤 박사와 공동으로, 다양한 생체액(biofluid)에서 별도의 전처리 없이 세포외 소포체(extracellular vesicle, EV)를 고효율로 분리할 수 있는 하이드로젤 기반 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

세포외 소포체(EV)는 세포 간 신호 전달과 다양한 생체 지표 전달 기능을 지니고 있어 암, 신경 질환, 대사 질환 등 주요 질병의 진단 바이오마커와 치료제 또는 치료 전달체로 활용되는 나노크기의 소포체다.

이번 연구 결과는 나노기술 분야 국제 저명 학술지 ‘Nature Nanotechnology(IF=35.1, JCR 분야 상위 1.6%)’ 온라인에 지난 9월 24일 게재됐다.

논문명은 Meso–macroporous hydrogel for direct litre-scale isolation of extracellular vesicles다.

연구팀에 따르면 최근 세포외 소포체가 진단·치료 분야에 활용이 확대되면서 이를 생체액으로부터 효율적으로 분리하는 기술의 필요성도 커지고 있다.

하지만 초원심분리(ultracentrifugation)와 같은 기존 방식은 고가의 장비와 복잡한 전처리, 낮은 처리량 등으로 연구와 산업 현장 적용에 한계가 있었다.

초원심분리는 초고속으로 회전시켜 원심력으로 세포외 소포체를 분리하는 방법을 일컫는다.

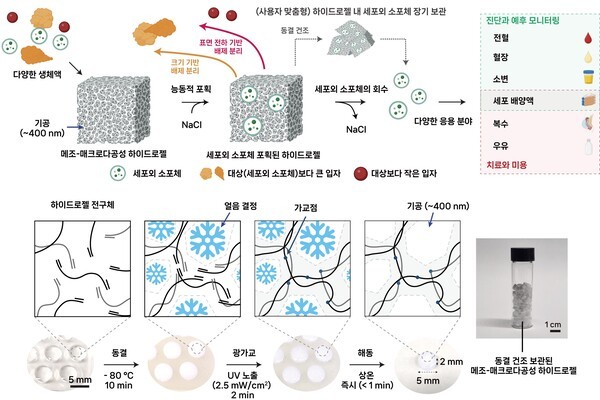

이를 해결하기 위해 연구팀은 하이드로젤 재료를 얼린 뒤 빛을 비춰 굳히는 방식으로, 기존에 만들 수 없었던, 약 400나노미터(nm) 크기의 미세 구멍 구조를 구현했다.

이 과정에서 형성된 하이드로젤은 그물처럼 얽힌 3차원 다공성 구조를 가져 투과한 세포외 소포체를 효율적으로 선택적 포집할 수 있음을 확인했다.

이 하이드로젤을 이용하면 고가의 장비나 복잡한 과정 없이도 혈액, 소변, 침, 우유, 세포 배양액, 위암 환자 복수 등 다양한 생체액에서 세포외 소포체를 빠르고 간편하게 분리할 수 있게 된다.

이번 기술은 암, 신경퇴행성 질환, 대사 질환 등 다양한 질병의 조기 진단과 맞춤 치료에 활용될 수 있는 기반을 제공한다. 이를 통해 정밀 의료와 신약 개발, 체외 진단 등 고부가가치 바이오산업 발전에도 기여할 전망이라고 연구팀은 설명했다.

고려대 최낙원 교수와 봉기완 교수는 “향후 연구자 또는 산업체가 복잡한 장비나 교육없이 간단한 공정만으로 고순도의 세포외 소포체를 확보할 수 있다”며 “이를 바탕으로 다양한 고부가가치 바이오산업의 실용적 기반을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 강조했다.

KIST 강지윤 박사는 “이번 연구는 기존 세포외 소포체 분리 방식의 주요 한계를 극복해 효율성, 접근성, 대량 처리, 사용자 맞춤 등 다양한 측면에서 강점을 갖고 있음을 입증했다”고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부(장관 배경훈)의 바이오·의료기술개발사업, 중견연구, 선도연구센터(ERC), KIST 주요사업, KIST-KU School 운영사업 등의 지원을 받아 이뤄졌다.